Come dice lo studioso Giuseppe Pucci nel suo libro Il mito di Medea: «Nella storia dell’uomo c’è un prima di Argo e un dopo Argo» (M. Bettini, G. Pucci, Il mito di Medea, Torino, Einaudi, 2017, p. 113), ed è il mito stesso a raccontarcelo. Il mito, però, non riporta mai una storia come se fosse un fatto di cronaca. È come il pongo: una pasta da modellare con cui gli scrittori di tutti i secoli hanno giocato e che si sono divertiti a plasmare secondo il loro gusto. In particolare, il mito degli Argonauti è articolato, sconvolgente, antico e attuale insieme: non stupisce, perciò, che in così tanti – da Apollonio Rodio, passando per Euripide, Ovidio e Seneca, fino a Corrado Alvaro e Cesare Pavese – ne abbiano voluto parlare.

Quella che segue è la storia degli Argonauti, ma è in primis una storia sul mare. Uno scrigno di misteri, una via che congiunge e disgiunge, un bene oltraggiato e una forza vendicativa, un fondale che, come dice Pavese, ha ospitato molti amori e grandi sventure. Racconta di un mare che è quello di ieri, di oggi e di sempre, e del primo tentativo di sondarlo, di conoscerlo, di possederlo. È l’epopea di un’umanità in movimento e in collisione, che per riflettere su se stessa ha cercato la superficie piatta del mare.

Gli Argonauti: cinquanta eroi per una pelle d’ariete

Il mare è una tavola azzurra e compatta di fronte alle spiagge di Iolco, in Tessaglia. Sono accorsi da tutta la Grecia ben cinquanta eroi valorosi, tra principi e re. Ecco Castore e Polluce, i divini figli di Leda nati dall’uovo di Zeus. Più indietro c’è Orfeo, il cantore mirabile, e alla sua sinistra Peleo, l’uomo che ha dato i natali all’iracondo Achille. C’è anche una donna, la fiera Atalanta, impavida vergine cacciatrice. In prima fila, invece, discutono Eracle, l’uomo più forte mai esistito, e l’affascinante e valoroso Giasone, capo della spedizione.

Tutti fremono. Di fronte a loro, sta un’opera di ingegneria mai tentata prima: una nave. Si chiama Argo, come il suo costruttore, ed è una nave a cinquanta remi costruita a Pagase con il legno del monte Pelio. Sulla prua svetta una figura benaugurante intagliata nel legno della quercia di Dodona. È un dono della dea Atena ed è capace di predire il futuro. Gli auspici sono dei migliori: lo sguardo benevolo della dea Era segue i preparativi.

La missione è chiara: raggiungere la Colchide – l’attuale Georgia – e recuperare il Vello d’oro, il prezioso pellame dell’ariete tramite cui Frisso, figlio del re di Beozia, è sfuggito a una morte ingiusta. A separare gli eroi dal premio c’è solo il mare: un mare mai solcato prima, vergine custode di un’avventura straordinaria.

Una crociera fino ai confini del mondo

Il dettagliato resoconto dello studioso inglese Robert Graves ci informa che l’avventura inizia nel migliore dei modi. Infatti, sull’isola di Lemno, le donne del posto – rimaste misteriosamente senza marito – implorano gli Argonauti di giacere con loro, per dar vita a una nuova discendenza.

Il viaggio di andata è così, una serie di piccole e grandi imprese: la nave attracca su un’isola, accade qualcosa di inusitato, ma poi si riprende sempre il mare. C’è anche qualche defezione – Eracle, ad esempio, è costretto a fermarsi per cercare Ila, il suo scudiero, scomparso nei pressi di un fiume – ma niente di preoccupante.

A Salmidesso, gli Argonauti salvano dalle odiose arpie il re Fineo – accecato dagli dei per le sue capacità divinatorie – che per ringraziarli rivela loro la strada per raggiungere il Bosforo. È grazie a lui se l’Argo riesce a superare senza problemi le rocce frantumatrici del Bosforo, chiamate Simplegadi.

Dopo aver costeggiato la sponda meridionale del Mar Nero, gli Argonauti raggiungono infine la Colchide. Giasone, sicuro della protezione di tre dee – Era, Atena e Afrodite – domanda gentilmente il Vello al sovrano, il re Eeta. Questi, però, non vuole cederglielo, e gli impone due prove impossibili: aggiogare i tori dagli zoccoli di bronzo e dalle narici fiammeggianti, e poi arare e seminare i denti del serpente cadmeo.

Prontamente, interviene Afrodite: la soluzione, come sempre, è una ragazza innamorata. È Medea, la figlia di Eeta, che avvicina Giasone timidamente e lo cosparge di una pomata magica per sopportare gli sbuffi infuocati. È grazie a lei se l’eroe riesce a superare la prima prova; a questo punto, gli basta contare sul proprio vigore per superare anche la seconda.

Dopo che Eeta si è rifiutato di onorare i patti, la fanciulla aiuta lo straniero a intrufolarsi nel recinto che custodisce il Vello. Qui, grazie alla magia colchica, insieme sconfiggono il drago guardiano e trafugano l’artefatto. Quando Eeta si accorge del tradimento, è troppo tardi: sua figlia e l’affascinante straniero sono già per mare, diretti verso la Grecia splendente.

E tutti vissero felici e contenti. O forse no?

Il primo viaggio per mare è quindi un trionfo: l’eroe conquista il premio e l’amore. O forse no? C’è qualcosa di oscuro, nella vicenda degli eroi coraggiosi e timorati dell’Argo. Se torniamo indietro e riavvolgiamo i fatti, coglieremo dei particolari sinistri che forse ci erano sfuggiti. Come le donne di Lemno, rimaste sole perché hanno assassinato i loro mariti. O la scomparsa di Ila, che in realtà è stato ucciso dalle Ninfe di Pege. O Medea…

Il viaggio di ritorno è un incubo. Le navi di Eeta tallonano l’Argo e, per rallentarne il corso, Giasone è costretto a uccidere e smembrare il fratello di Medea, Apsirto. Il peso di quest’azione tremenda è così grande che i due amanti sono costretti a fare tappa sull’isola di Circe per chiedere un rito purificatorio.

Le cose, però, non migliorano: ora sull’Argo incombe la minaccia delle Sirene, poi la perdizione e la carestia nel deserto della Libia, e infine le tempeste in mare aperto. Quando finalmente riescono a raggiungere le coste della Tessaglia, gli eroi tirano un sospiro di sollievo.

A Iolco, tuttavia, non li attende nessun festeggiamento. Infatti re Pelia, zio di Giasone, li ha dati per morti. In realtà, questi è un monarca malvagio ed egoista: atterrito dall’idea che il nipote, il legittimo pretendente, potesse rubargli il trono, lo ha mandato per mare nella speranza di vederlo morire. A questo punto, come potrebbero sbarcare i nostri valorosi eroi? È qui che la storia ancora una volta si intorbidisce.

Non sono gli avventurieri a scendere, ma la maga colchica, Medea. La giovane tenera e innamorata, che convince il perfido sovrano a farsi smembrare dalle figlie con la falsa promessa di una seconda giovinezza. Il palazzo cade e gli eroi possono finalmente entrare in città. Ma non li accoglie una folla festante: di fronte agli Argonauti i cittadini arretrano atterriti, dopo che la magia li ha costretti alla resa.

Seneca, il nefas argonautico e un finale gramo

C’è un senso di sciagura che corre sotterraneo in tutta la vicenda degli Argonauti: un presentimento nefasto che nessuno aveva colto. Qualcuno, però, ha visto qualcos’altro al di là dell’entusiasmo dei marinai riuniti a Iolco.

Ad esempio, Seneca ha individuato un sentimento spaventoso e sacrilego: l’hybris. Gli Argonauti, secondo il tragediografo imperiale, sono l’epitome di un’umanità ambiziosa e tracotante che non si accontenta dei confini conosciuti, perché vuole di più. «Troppo ardì chi per primo con nave così fragile ruppe i flutti malfidi», scrive Seneca nel secondo coro della Medea. L’uomo ha unificato «le parti del mondo disgiunte da provvide leggi» e ha imbrigliato il mare, piegandolo ai suoi capricci.

Argo è il discriminante che separa un’età di innocenza e purezza da un’epoca di avidità, smisuratezza e sovvertimento, mentre gli Argonauti sono i fautori del peccato originale pagano, i profanatori delle sacre regole che rendono il mondo ordinato. Il mare diventa un’unica strada, priva di direzioni: un caos tutto umano.

Tuttavia la profanazione della natura non può restare impunita: se c’è giustizia divina, il destino degli Argonauti si deve rivelare tragico. Infatti, dopo Ila, è il turno del timoniere Tifi, che muore durante il viaggio d’andata. Anceo il Grande è trafitto da un cinghiale, come Idmone, figlio di Apollo. Meleagro di Calidone viene ucciso da sua madre. Il poeta Orfeo è smembrato dalle donne della Tracia. E Giasone…

Anche prima di Argo era noto che il mare custodisce mostri, ma nessuno aveva pensato alle conseguenze: la navigazione ha permesso di trasportarli. A Giasone è toccato il destino più tetro: vedere la sua dolce sposa trasformarsi nell’incarnazione della vendetta del mare. Come le onde impetuose che si ribellano cancellando ogni parvenza di civiltà per vendicare la noncuranza con cui trattiamo il nostro pianeta e insozziamo gli oceani, Medea insorge e distrugge la parte più umana di sé: i suoi figli.

Alvaro, un mare di dolore e di pregiudizi

Il fato ha punito i peccatori. Tuttavia, l’epopea argonautica non è solo una storia di sacralità e di sacrilegio, ma anche di oppressi e di oppressori.

Corrado Alvaro ha colto questa sfumatura nella parte finale del mito, quando ormai gli eroi sono tornati alle loro case e l’Argo è in secca nell’istmo di Corinto. È in questa città che ha riparato Giasone, con la sua moglie barbara e i figli meticci, dopo la cacciata da Iolco. Non ci sono cortei festanti per il reduce, anzi: serpeggia il malcontento e la folla diffida di quella straniera incomprensibile.

Come dice re Creonte, più si aprono le vie del mondo, più il cuore della gente si chiude. Le navi hanno accorciato le distanze tra i popoli, ma il pregiudizio ha innalzato nuove barriere. Nessuno, perciò, vuole soccorrere questa immigrata emarginata e l’irrazionalità della folla meschina e furiosa la colpisce nella sua solitudine, rendendola carnefice innocente dei suoi stessi figli. Infatti, per risparmiare loro le torture dei concittadini, la madre è costretta a sopprimerli.

Medea, la principessa innamorata, la madre assassina, per Alvaro è in realtà l’archetipo della donna ingiustamente perseguitata. È l’apolide che, strappata alla sua patria o costretta alla fuga, non ha un lembo di terra su cui appoggiare la testa. È la figura scarnificata che si aggira nei campi di concentramento, che vive nei campi profughi, che si rannicchia su un barcone nel Mediterraneo pregando di raggiungere la riva.

Una storia antica, quella dei pregiudizi che corrono per mare, cucita addosso a chi è costretto a migrare. Alvaro l’ha raccontata nel 1949, in un’opera in due atti dal titolo Lunga notte di Medea, ma oggi è più attuale che mai.

Pavese, la nostalgia di un uomo sconfitto

È veramente finita. La chiosa finale su questa storia funesta la scrive nel 1947 Cesare Pavese, negli Argonauti, uno dei celeberrimi Dialoghi con Leucò. È rimasto solo il vecchio Giasone, in un bordello sacro. Di fronte a lui, una finestra che contiene l’immagine di un mare lucente ricolmo di barche. La folla festante brulica sulla banchina, mentre gli spettatori si arrampicano sulle statue per vedere la flottiglia. Il sole è accecante.

Da Corinto, dalle isole, ora salpano navi che solcano il mare. C’era un tempo che questo mare era tutto deserto. Noi per primi lo abbiamo violato. […] Quanto sembra lontano.

C. Pavese, Dialoghi con Leucò, Torino, Einaudi, 2014, p. 134.

Tutto è perduto: nella nebbia del presente persiste il ricordo delle sciagure meritate per l’antica violenza. Una violenza che è tanto contro la natura quanto contro gli esseri umani. Allora meglio tornare indietro, sognare di quell’attimo auratico in cui l’impresa era solo una pura possibilità. Quando i vecchi erano ancora giovani, ed erano a un passo dall’essere dei tra gli uomini. Quando c’era ancora una verginità nelle cose. E il mare era ancora una realtà incomprensibile e misteriosa che la cornice di una finestra non è capace di contenere.

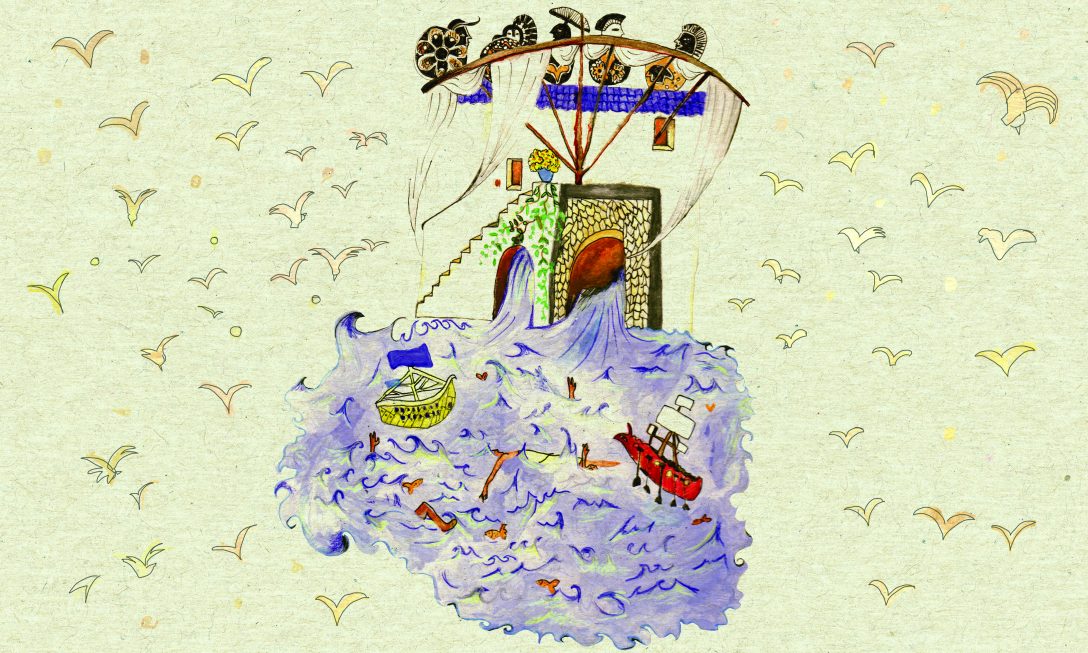

Illustrazione a cura di Noemi D’Atri.