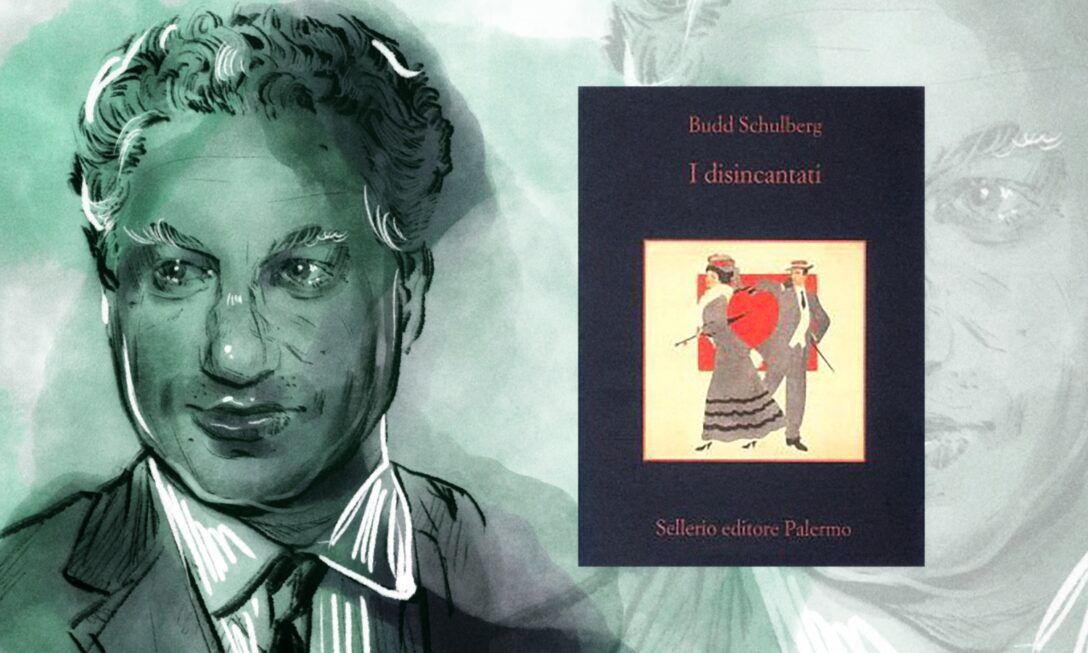

La nostra Critica d’arte ha deciso di fermarsi negli Stati Uniti per un’altra settimana. Infatti, spulciando tra i libri della biblioteca di Galleria Millon, ha trovato un romanzo americano che si adatta perfettamente al tema di dicembre, gli alcolici. Si tratta dei Disincantati, fatica di Budd Schulberg, sceneggiatore e scrittore statunitense, pubblicato nel 1950 e oggi edito in Italia da Sellerio. La trama ruota attorno all’incontro romanzato avvenuto tra Schulberg e un gigante della letteratura mondiale, che gli viene affiancato per rimpolpare una sceneggiatura cinematografica. Siamo nel 1939, e quel gigante è Francis Scott Fitzgerald, uomo smarrito e preda di un alcolismo cronico che fatica a superare.

La nostra Dilvugatrice ci ha già parlato delle metamorfosi letterarie dei personaggi di Fitzgerald. Oggi, invece, è la Critica d’arte a raccontarci di come un altro scrittore abbia fatto dello stesso Fitzgerald il protagonista della sua storia. Una storia che parla di sbronze epocali, di incontri e scontri generazionali e – come sempre – del potere salvifico della letteratura.

Sembra la trama di un romanzo

– Le piacerebbe lavorare con Halliday?

– Lavorare con Halliday? Ma scherza? È morto, no?

Milgrim guardò il giovanotto e sorrise con l’aria di chi la sa lunga. – È nella stanza accanto che legge il suo soggetto.

(B. Schulberg, I disincantati, Palermo, Sellerio, 2007, pp. 33-34.)

Questo scambio di battute, riportato nelle prime pagine dei Disincantati, è probabilmente uno degli aneddoti più celebri sugli ultimi anni di vita di Francis Scott Fitzgerald. Sicuramente, i nomi riportati non vi dicono nulla, perché sono quelli dei protagonisti del romanzo, ma vi assicuro che i fatti non sono inventati. Queste sono le precise parole che Budd Schulberg dice di aver scambiato con il produttore cinematografico Walter Wanger, che gli sta chiedendo di lasciare che a rimpolpare il suo soggetto per il film Winter Carnival sia Francis Scott Fitzgerald.

Immaginate la scena. Siamo all’inizio del 1939. Fitzgerald – che oggi è un pilastro della letteratura – all’epoca è un uomo finito: è letteralmente scomparso. I suoi romanzi sono fuori catalogo, i suoi racconti sono rifiutati dalle stesse riviste che lo riempivano di soldi. La più grande celebrità degli anni Venti è stata risucchiata nell’oblio: nessuno sembra ricordare il suo nome e tutti lo credono morto. E invece Schulberg, che conosce i suoi romanzi a memoria, se lo trova nella stanza accanto, nello studio di un produttore di Hollywood, quando lo credeva morto da un pezzo.

Nei giorni successivi dovranno lavorare gomito a gomito. Dovranno volare prima a New York e poi a Dartmouth, per scrivere la sceneggiatura e girare le prime scene del film in occasione dell’annuale carnevale sulla neve. Li attende una disavventura memorabile: un viaggio annacquato dall’alcol, un licenziamento in tronco e la scomparsa del proprio nome dai crediti del film.

Sembra la trama di un romanzo. E infatti lo è, ma è anche un fatto realmente accaduto.

Il mio Fitzgerald

Ecco, questa è la trama dei Disincantati. Sostituite il nome di Fitzgerald con quello di Manley Halliday, Schulberg diventa Shep Stearns e Wanger viene ribattezzato Victor Milgrim. La meta finale non è più Dartmouth, ma Webster, e poco cambia. La moglie dalla quale Halliday si è dolorosamente separato non si chiama Zelda Sayre, ma Jere Wilder. La sua nuova compagna, Ann Loeb, è il duplicato di Sheila Graham, ma con un altro passato. Tenute in conto queste sostituzioni, otterrete il racconto esatto di quello che accadde a Schulberg e al suo eroe letterario quando si incontrarono per la prima volta.

Tuttavia, c’è una ragione per cui Schulberg mette a esergo del suo romanzo questa citazione di Henry James:

[…] ricostruii la scena e i personaggi – avevo la mia idea, che richiedeva, per esprimersi, un nuovo complesso di relazioni – tuttavia, detto tutto questo, c’era sicuramente voluta la persona ricordata, tramandata, quell’immagine imbalsamata nella storia letteraria, per fertilizzare la mia fantasia…

(H. James, in B. Schulberg, ivi, p. 9.)

I disincantati è la verità secondo Budd Schulberg. La fedeltà ai propri fatti, quelli vissuti in prima persona, plasma il risultato finale. Ma ha un certo peso anche l’immaginazione dell’autore, che inventa in libertà ciò che sta oltre la soglia della vita privata del proprio personaggio. Perché oltre quel confine nessuno può sapere veramente cosa sia accaduto. Ecco perché la storia tra Manley e Jere non è quella di Scott e Zelda. Ecco, Schulberg si è inventato un nuovo passato per tutti. E così l’alter ego di Scott riesce ad andare in guerra e la bella controfigura di Zelda è meno malata e irrecuperabile dell’originale.

Maestro e allievo

Al di là del gioco di specchi tra realtà e finzione inscenato volontariamente da Schulberg, I disincantati si focalizza su tutta un’altra serie di interessanti contrapposizioni. Il romanzo, edito da Sellerio nell’usuale veste raffinata, è un volumetto compatto di seicento pagine. Dentro, perciò, non può che esserci un mondo, e ogni mondo porta in sé le sue contraddizioni.

La prima dicotomia a saltare all’occhio è quella tra vecchio e giovane: l’incontro tra mentore e allievo. Il mentore, Manley Halliday, è una bestia in via d’estinzione: è uno scrittore che è approdato a Hollywood pur provenendo da tutt’altre latitudini. Vi si trova perché la parabola ascendente della sua carriera è stata vertiginosa quanto la sua caduta. E ora è costretto – e disposto – a svendersi pur di sopravvivere. Dall’altra parte c’è l’allievo, Shep Stearns: è un giovane appena uscito dal college, pieno di speranze ancora intonse e che crede in eroi ancora senza macchia. Sono destinati entrambi al disincanto, solo che sono ai lati opposti di quel momento di disillusione che Halliday ha già vissuto e che Stearns sta per affrontare.

Maestro e allievo, poi, portano con sé i vessilli dei rispettivi mezzi espressivi d’elezione, che in quegli anni ancora si scontrano negli studios hollywodiani. Se Shep crede ancora nel cinema, Halliday sa di essere solo un trofeo da assegnare al miglior offerente. Nulla di quello che fa ha a che vedere con la scrittura; è solo una questione di marketing.

Come racconta Fitzgerald nel suo ultimo romanzo, attorno agli anni Quaranta Hollywood adotta un sistema di produzione industriale, dove vigono le leggi della serializzazione, del profitto e dell’inumano. Non c’è spazio né per l’individualismo, né per il genio. In questo sistema, viene risucchiato lo scrittore, che con il suo nome offre al film lo stampiglio del sigillo di qualità. Ma, in realtà, persiste come scoria di altri tempi, irrilevante e inadatto al processo produttivo. Come Fitzgerald, che non vedrà realizzarsi le sceneggiature su cui ha lavorato, lo scrittore arranca, si perde, procrastina, fallisce.

Perduti e trovati

La maturità e il senso di responsabilità, in questo romanzo, non fanno parte del bagaglio esperienziale del maestro, bensì dell’allievo. Questa particolarità si spiega osservando la conformazione dei decenni in cui i due protagonisti hanno vissuto la rispettiva giovinezza: gli anni Venti e gli anni Trenta.

Halliday è figlio del decennio folle, quello dell’irresponsabilità e dell’edonismo abbracciati dai sopravvissuti che avevano fatto ritorno dalla Grande guerra. Stearns, invece, si è formato negli anni Trenta, quelli della Grande depressione, che ha restituito all’arte il dovere dell’impegno ideologico. Nelle chiacchierate di Manley e Shep si scontrano la generazione perduta e la generazione trovata, quella che ha perso le speranze prima del tempo e quella che ha deciso di sistemare le cose. Quella che considera i suoi intellettuali “aggiustatutto” un’eccezione e quella che li considera la regola.

Fitzgerald, come Halliday, è cresciuto in un mondo in cui il successo è tanto luminoso quanto spietato: il sistema stritola, ma gli individui – come Gatsby e Dick Diver – si lasciano stritolare. Dopo il 1929, invece, dove quelli dell’epoca di Scott vedevano il successo, i nuovi giovani vedono il fallimento. È così che Fitzgerald, da cantore di un’epoca, si è ritrovato a diventare lo spettro di un passato fatto di bagordi, irresponsabilità e cinismo da rinnegare.

Lo spirito del Fitzgerald trapassato

Per questo diventa necessario raccontare anche quella parte della storia del capro espiatorio dell’Età del jazz, quella del declino. Bisogna parlare di quella sbronza – più triste e tragica – che è seguita all’obnubilamento delle mille feste che si sono succedute negli anni Venti. I disincantati parla esattamente di questo: di un’ubriacatura che non ha nulla di festoso. Parla di una bottiglia svuotata nella solitudine, e di un uomo che è già fantasma, ma che si lascia annebbiare e sbiadire ancora di più tra i fumi dell’alcol. Schulberg è bravo a mostrare, con particolari sempre diversi, che l’alcolismo cronico di cui soffre il suo eroe non è semplicemente una bevuta finita male. L’alcolismo è piuttosto la tendenza a compiere sempre ostinatamente la scelta sbagliata.

La vera difficoltà per un alcolista non è smettere di bere, ma rimanere sobri. E per Fitzgerald c’era veramente molto in ballo. Non era solo una questione di reputazione. Biografi, amici e nemici, hanno raccontato con dovizia di particolari gli episodi in cui Scott si è reso odioso o ridicolo a causa dell’alcol. A Parigi, Hemingway aveva addirittura smesso di frequentarlo perché temeva di essere messo in imbarazzo.

Tuttavia, ciò che l’alcol toglie a Fitzgerald è qualcosa di molto più prezioso della sua naturale convivialità. L’alcol, e Scott lo sa, non va d’accordo con la scrittura:

È possibile scrivere un racconto bevendo, ma per un romanzo è necessaria la velocità mentale che ti permette di tenere a mente tutta la struttura e di sacrificare senza pietà gli eventi secondari […].

(F.S. Fitzgerald, Sarà un capolavoro. Lettere all’agente, all’editor e agli amici scrittori, Roma, minimum fax, 2017, p. 201.)

Halliday, come Fitzgerald, rimanda la stesura della sceneggiatura, la spinge dietro il bicchiere vuoto del drink successivo. È questo, alla fine, l’argomento del romanzo: un eterno procrastinare fino al collasso.

Giorni contati

Questa è la storia degli ultimi anni di Scott. Quelli in cui si stava lasciando rodere dalle preoccupazioni, dai debiti, dalla malattia, e credeva di non avere più nulla da dare a nessuno. In queste condizioni, ogni pagina di letteratura la estraeva da se stesso come un’oncia di uranio.

In questi giorni Sheila, come Ann, lotta per tenere lontano Fitzgerald dall’alcol. Sul suo scrittoio c’è qualcosa di troppo prezioso, che non può andare sprecato: sono le cento pagine di appunti del suo ultimo romanzo, Gli ultimi fuochi. Tuttavia, basta poco per sviarlo, tanto è fragile il suo equilibrio. Basta una bottiglia di champagne offerta da un giovane scrittore smanioso di lavorare con il suo idolo. E allora il tempo passa, mentre la penna rimane immobile: i giorni sprecati non te li abbuona nessuno, quando arrivi alla resa dei conti. Fitzgerald muore lasciando il suo ultimo romanzo incompleto. A Halliday non va molto meglio.

Per il riscatto si sarebbe dovuto aspettare a lungo. Schulberg, però, presentiva già quello che sarebbe accaduto. Lo aveva intuito nel 1940, quando poche settimane prima della sua morte, Fitzgerald gli aveva proposto di leggere qualche pagina degli Ultimi fuochi.

Nell’articolo del marzo del 1941 in cui parla di quell’ultimo incontro, Schulberg non chiarisce se abbia o meno accettato l’offerta dell’amico. Ciò che è certo, invece, è che il suo alter ego letterario non si lascia sfuggire l’occasione. Shep si vede consegnare da Manley i capitoli iniziali dei Giorni contati proprio verso la fine dei Disincantati. In quel momento la delusione covata nelle cinquecento pagine precedenti si dirada, per un solo attimo capace di riscattare l’intera vicenda. E Shep assiste al miracolo: «un individualista irresponsabile, irrimediabilmente confuso» (B. Schulberg, I disincantati, op. cit., p. 568), lo spirito di un passato trapassato, è ancora capace di partorire qualcosa di tremendamente buono e maturo, profondo e penetrante, altamente consapevole. La letteratura ci ha salvato ancora.